Lab.project

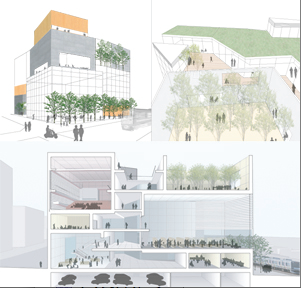

- 近代以前の寺院は神聖であると同時に親しみやすく、官に対して独立性を有した場所であった。そこでは様々な文化が育まれ市民の特別な空間である一方、寛ぎの場である公園として気軽に利用できる日常的な場所であった。庶民にとって寺院は信仰の対象と同時に人間の持っている世俗的な娯楽性を兼ね備えた場として生活や祭りに根付いた祝祭性の高い場所であった。現代でもこうした活動をしている寺院の一つに築地本願寺が挙げられる。芸能と演劇を通して沢山の人々が仏教に触れてもらいたいと積極的に活動し寺社本来の姿を取り戻そうとしている。近代以降、信仰の後退とハレの空間が失われて画一化する中、築地本願寺の寺社本来持っているありのままの場所を再構築することを計画の目的とする。 不整形の敷地に対して本堂の対称性と中心性を崩さないために回廊空間を設け、本堂前の広場は回廊空間に囲まれた厳粛な境内として再生する。3つの異なる性格を持つ劇場を設け、座・築地本願寺の活動拠点とし、施設は通常時、劇場時、お祭り時で諸室の活動場面が随時変わり、連続するホワイエ空間に様々な劇場文化の活動に遭遇できるように組み合わせ、利用者は数珠つながりに展開するプログラムに触れながら劇場に入れるように計画した。

- ショップが立ち並ぶある通り。ブティックに限らず、様々なショップは、営業時間を終えればシャッターを閉じ、その表情を消してしまうも のである。24時間開放できる空間に変容するための装置を考える。そこは、例えば人々の憩いの広場であったり、路上アーティストの活動の場であったり、それを見るための場であったりに変わっていったら、小さな照明がいくつかあるだけで、街に新しい表情をもたらしてくれる。

- 30年後の都市における集合住宅は機能がそぎ落とされ、単身者が「寝る」という行為のみが残された繭のような空間になるのかもしれない。この集合住宅には巣と繭がある。 『繭』 - そこはベッドが一つ置いてある4.5m2の寝るためだけの空間である。私たちは、そこを繭と名付ける。繭は縦9×横50室の 450室用意されており、一面に繭が並ぶその光景はさながら蜂の巣のようである。 『巣』 - そこは繭に比べいくらか広い、人々が集う場であり、繭からそぎ落とされた様々な機能がそこに入る。家族住まいは人数分の繭と、ひとつかふたつの巣を借り、家族で巣を占有して住まう。 時を経て集合住宅の位置づけが変わり、単身者が増え、寝る機能ばかりが求められた社会へと移り変わったとき、家族暮らしに占有されていた巣はフリーとなり、機能や時を共有し合う、人と人との交流の場となる。

- 洋服を裏返して着るのを「リバーシブル・ウェア」という。では、建築で「裏返す」ことはどのように可能だろうか?建築は、このところの環境問題や地震への対応でますますハイスペック・重武装になってきていて、ともすると「重苦しい存在」だと感じることが増えている。日本の伝統的な空間は、夏と冬で建具を入れ替えたり、ついたてのようなしつらえで空間にテンポラリーな閾(しきい)を設けたり、ちゃぶ台を片付けて布団を敷くことで機能を重ね合わせたりと、空間に求められる自然や行為との応答に対して極めてフレキシブルであった伝統を持つ。このコンペでは、伝統的な空間を参照してほしいというわけではい。学校やオフィスや都市といった日常的に接している空間を「リバーシブルにすりことで、本来建築の空間が持っているであろう「自由さ」を取り戻す提案を期待している。

- 講演会 劇場デザインの今昔 講師=本杉省三教授

- (ポスター M2前田有一)

- 講演会GIGON/GUTER 近作について 講師=GIGON/GUTER

- (ポスター M1渡邊有祐)

- 北区赤羽東区において、この街の特性である地域商業を活用しながら、商店街の中に地域開放型中学校を計画する。「統合による中学校の鞍替え」と隣接する商業施設の更新」を一体的に行うことで、中学校×商店というプログラムを構築し、建築計画、活動空間の融合を図る。

店舗と特別教室に挟まれた外部空間をセミパブリックなテラス空間として提案する。テラスは内部空間の延長であり、店舗と中学校の中間領域としてバッファー機能を果たしながら空間や活動の共有を可能にする。またテラス空間をアプローチに見立てることで個別開放をはじめとする段階的な地域開放を可能にし、学校と商業との地域の活動が日常的に同時存在するような計画とした。 - (高宮真介(計画設計工房)・本杉省三・佐藤慎也/松山大樹・渡邊有祐(M1)岩田敏幸・西郷信彦・柴多悠・田村圭祐・寺山靖彦・吉田直樹(4年))

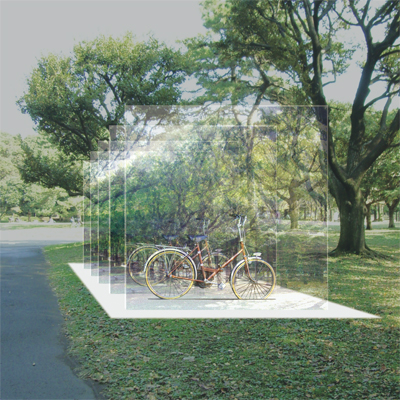

- STREET FUNITURE PROPOSAL 2006「アートする駐輪ラック」「Bicycllusion」

- 2007第5回JIA関東甲信越支部大学院修士設計展出展

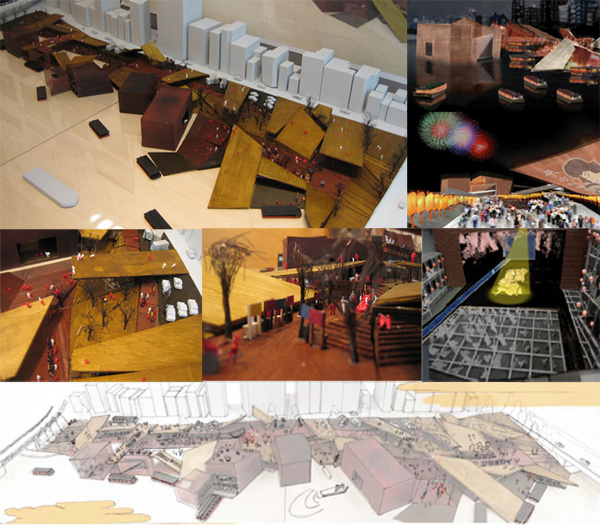

- 本計画は歌舞伎の構造を探ることを通じて、現代版歌舞伎小屋を設計し、浅草の隅田川湖畔における水上と公園を取り込んだ 一大芝居小屋の提案を行った。デザインコンセプトは祝祭性・非日常性・仮設性である。歌舞伎小屋の構造システムはバージ(浮体構造)を採用、バージの持つ、免震性・工期短縮・仮設性の特徴を生かした水上芝居小屋を提案した。上演時には6つに分散したバージが合体し1つの歌舞伎小屋が浮かぶ。上演外は各バージが再び分散し河畔にて小劇場や客席空間、カフェ空間へと変化する。この構造体は、常に空間を変化させ、一過性的な祝祭空間の創出を可能にした。この提案で劇場空間が解消し、歌舞伎(芝居)の楽しさを伝え、この浅草に造る限りはまち全体が芝居街として復活し、水辺空間も良くなることを願う。

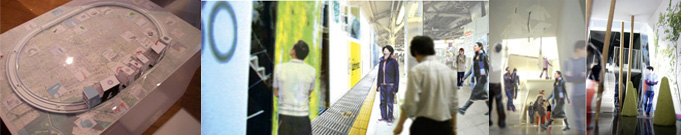

- 都市における生活は交通に支えられることにより成立している。その中でも鉄道交通は不特定多数により最も日常的に利用される手段である。静的な街に対して、細長くリニアなボリュームが貫通していく動的な電車に都市的なポテンシャルを感じる。車両が街を走ること、車両をホームで待つこと、車内で過ごすことなどに積極的な価値を与えることはできないであろうか。 山手線車両は「都心」「インパクト」という立地・キャラクターを背景に、内部や周辺に対して一度に多くの情報を提供することが可能である。車両のもつ「媒体=メデジア」という性格を特化し、媒質である広告を最大限に扱うことで内部空間は彩られ、体験的なメディアとして機能する。そしてアクティビティを内包しパッケージされた空間としてのメディアは、外壁というメディアと相俟って外部に発信される。 また、乗客の混雑・閑散に対応しながら空間に強弱が与えられる。閑散時、車内に家具的要素が持ち込まれることでプログラムがアクティブになったり、一方、車両基地では待機する車両によって電車街が形成されたりすることで、持て余していた車両の有効活用が図られる。このようにして山手線車両は最も刺激的な街、スーパーメディアとして都心をぐるぐるまわり続けるであろう。

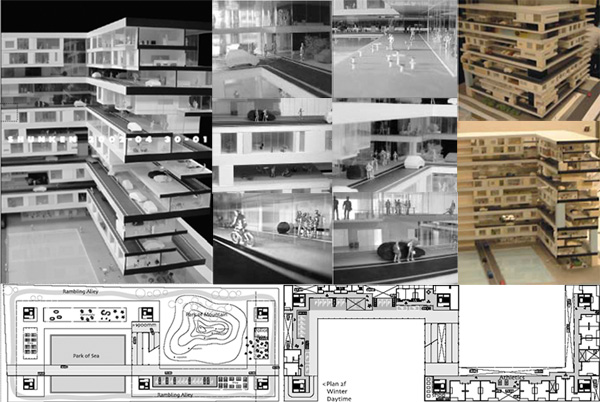

- 大きな空間が生活のそばにあることは小さな空間を快適にしてくれる。生活のそばにある大きな空間は都市に対して様々な変化を許容し、環境を維持する。これは集合住宅の提案である。

- 住宅が小さくなるにつれて機能が廊下にまで及ぶことで、廊下本来の持つ「空間と空間をつなぐゆとり」は失われていく。このおおきい家にとって廊下は、空間を結びつけることこそが機能である。個人スケールの満たされた領域に対し、おおきいスケールの廊下を持つことは複数の機能的に充足されない空間ができる。それらが集まることで廊下は未熟な空間を結び、空間につながりが生まれ、隔たりを生む。それは、今までの住宅にはない、建築のスケールであり、一空間のスケールである。つながりと隔たりが同時に生まれるこの家は、お互いを肯定しながら、既成のフレームには表れない新しいゆとりを持つ“おおきい家”がつくられ続ける。

- (本杉省三/阿蘇俊博・新野高史(M2)梅田綾・日下部寛之・平井直樹・水野聡(M1))

- このコンペは2001年9月、青森市の主催で行われた。総事業費約80〜90億円が予定されている実施コンペで、北国ならではの新しい集合住宅の提案を要求し、中心市街地の活性化、雪をプラスイメージで捉えることのできる北国ならではの都市空間、地域コミュニティの形成、高齢者や障害者への配慮、子育てしながら生活できる施設環境、エコロジーや健康への配慮、都市景観に配慮した外観・デザイン等が求められた。

審査員が安藤忠雄、ジャン・ヌーベルの二人だけというのも特徴的であり、こうした背景により、応募作品は国内外51の地域から総数897点(国内527件、国外370件)寄せられ、国内外から著名な建築家の応募が多数あった。そして2002年の2月5日には最終審査に残った7作品が設計者によりプレゼンテーション、講評され、最終審査は全て公開形式で行われ、その場で最終順位も決定されるという大変透明性の高い仕組みであった。残念ながら最終審査には残れなかったが、この中で私たちの作品は19点の「特別賞」の1点に選ばれた。 - (高宮真介・本杉省三・佐藤慎也/石井雅也,平林みか(M1)/高宮研究室)

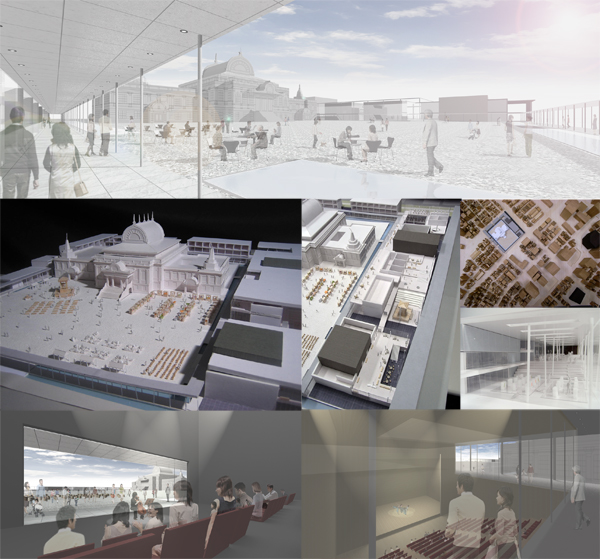

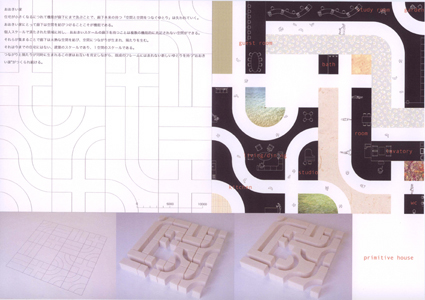

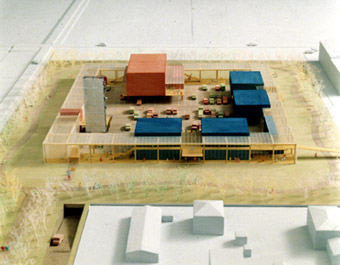

- 21世紀に向け,わたしたちは福祉と情報をキーワードに,世代を越えた人々が交流するタウンセンターを提案します.それは,豊かな田園風景を取り込みながら,都市的な賑わいと便利さを併せ持ちます.周囲の自然と連続して配置される二重の回廊は,交流のための人の道です.外部を巡る回廊は周辺施設を結び,建築化される内部の回廊はインナープラザ=駐車場を向く諸施設を結びます.駐車場を内側に囲み込むことで,来館者を厳しい気候から保護すると共に,目的空間への利便性を確保しています.それは,あらゆる移動に車を用いる地方社会にこそ適合するものです.これからの公共建築には,コンビニエンスストアのような気軽さと便利さが必要とされるでしょう.駐車場へのトンネルが回廊を潜り抜けることで,人と車の道は決して交わることはありません.イベント開催時には駐車場がイベント広場へ,外の回廊が駐車場へと入れ替わります.その反転によりインナープラザは祝祭空間となり,それを取り囲む諸施設から町民は様々な形でイベントに参加することができます.

山形県平田町で行われた公開設計競技への応募案.282作品の中から優秀賞に選ばれた.

2008/04〜2009/03

M2西村朋之 修士論文吉田鉄郎賞受賞(日本大学大学院理工学研究科)劇場の避難計画からみたコンチネンタル座席配列に関する研究

M2渡邊有祐 修士設計駿建賞受賞(日本大学大学院理工学研究科)座・築地本願寺

M1大西健太 WORLD SPACE CREATORS AWARDS 2009 優秀賞

M1大西健太(岩田敏幸)第2回長谷工住まいのデザインコンペティション 佳作

M1寺山靖彦 第6回 日経アーキテクチャコンペ リバーシブル・スペース 佳作

2007/04〜2008/03

M2前田有一 修士設計駿建賞受賞(日本大学大学院理工学研究科)

商店街と共存する地域開放型中学校の設計ー北区赤羽東地区における岩渕中学校建替え計画を通してー

鶴川駅前公共施設設計プロポーザル

2006/04〜2007/03

M1前田有一 ROOMSデザインプレミオ2006最終審査 1次審査通過ベスト8

M2村上潤一郎 トウキョウ建築コネクション2006最優秀賞

M2山田明里 修士設計吉田鉄郎賞受賞(日本大学大学院理工学研究科)

浅草隅田川河畔における芝居空間の提案 ー平成歌舞伎小屋設計を通じてー

2005/04〜2006/03

4年前田有一 卒業設計「まわるまち YAMANOTE ROUND TOWN」10展出展 佳作

4年渡辺真元 卒業設計「大きな空間と小さな生活が集まる都市」10展出展

2003

M2佐藤慶延 第13回エスバイエル住宅コンペティション佳作(光源氏の家)

M1川上恭輔 第10回union造形デザイン賞特別賞「大きな家」

M1川上恭輔、横田裕史、落合正行(高宮研究室)/PEA

代官山インスタレーション入選「アミダコミュニケーションー出会いは連鎖するー」

2002

青森市北国型集合住宅国際設計競技特別賞受賞

1996

平田町タウンセンター優秀賞受賞

「Y-House」 (本杉省三/本杉研究室)